Usia Manusia Pendek, Hanya Kenangan yang Memperpanjang

|

"Soal menyibak sejarah yang digelapkan; keindahan yang diabaikan; kepribadian yang dicampakkan; kebahagiaan yang dipalsukan; kenyataan yang dikaburkan; kebersahajaan yang diruwetkan; keaslian yang dipalsukan, trauma yang dikuburkan; dan rindu yang disembunyikan"

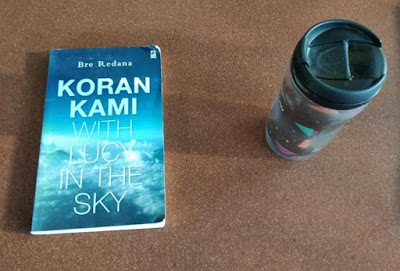

Bre Redana menulis buku format novel berjudul Koran Kami with Lucy in the Sky, sebagai kenang-kenangan untuk Harian Kompas, kantornya mengabdi selama 35 tahun berkarir sebagai jurnalis.

Sebelum paripurna, Bre Redana konsisten menulis hal-hal yang berkaitan dengan seni, kebudayaan, dan urban life. Oleh karena itu, novel ini sebenarnya esai-esai yang mengisahkan jejak Bre Redana pada dunia jurnalistik, saksi atas peristiwa politik dan budaya kontemporer yang penting di Indonesia.

Ceritanya sendiri seru, tentang kawanan pensiunan wartawan yang reuni membuat koran. Karakter-karakter 'fiktif' yang dibangun adalah: Santosa Santiana (SS), Mukijan, Nindito, Hardojo, dan Darnanto. Persis dengan kutipan pembuka buku, "Untuk merayakan bintang-bintang panjar senja." Hidup ini pendek, dibandingkan miliaran tahun umur bumi, usia manusia lebih kecil daripada partikel debu. Yang memperpanjang hanya kenangan, begitu pandangan mereka.

Untuk menyegarkan suasana kelompok veteran itu, Bre Redana menghadirkan tokoh bernama Lucy. Perempuan muda ini kemudian dijulukinya sebagai Lucy in The Sky, yang dicomot dari satu judul lagu band legendaris dari Liverpool, The Beatles.

Lucy gemar membaca dan berdiskusi, juga mengagumi tulisan SS. Ya, perempuan pintar dan cantik, hasil produk masa kini. Menurut Bre Redana, globalisasi menghasilkan produk ekstrem: anak-anak muda yang kalau tidak ignorant sekali, ia cemerlang sekali. Lucy contohnya, otoritatif dan penuh determinasi.

Mereka kemudian membikin koran dengan insight bahwa media cetak tetap memiliki kemungkinan hidup di tengah pergeseran kepercayaan orang terhadap sesuatu yang bersifat digital. Kelompok pensiun itu selalu jatuh cinta pada koran cetak harian, dan belum bisa 'menerima' digitalisasi media berita 'online'. Proses kerja membuat koran mengembalikan mereka ke sebuah dunia yang pernah mereka geluti berikut nilai-nilainya dari zaman yang telah berlalu cukup lama.

Koran dianggap tidak memiliki masa depan. Dan Bre Redana mempertanyakan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik media digital. Media digital memiliki masalah, di antaranya keakuratan, dan berita palsu. Yang serba cepat belum tentu tepat. Katanya, dunia digital mengorup otak, berhubungan dengan fungsi neurologi. Cara kerja mencatat di notes dan mengoperasikan peranti digital memiliki efek berbeda terhadap otak. Pada gilirannya pada cara berpikir. Sangat mengkhawatirkan.

Sejarah, contohnya, bukan sekadar kronologi kejadian, melainkan kronologi kesadaran. Kronologi kesadaran jauh lebih utama dibanding urut-urutan kejadian menyangkut tanggal, bulan, tahun, peristiwa, dan lain sebagainya. Kronologi kejadian mudah dimanipulasi, kalau perlu dikarang-karang.

Bre menjelaskan tantangan membatasi penggunaan peranti digital. Dalam buku setebal 195 halaman ini, terpapar begitu banyak kritikan soal jurnalisme online. Soal menyibak sejarah yang digelapkan; keindahan yang diabaikan; kepribadian yang dicampakkan; kebahagiaan yang dipalsukan; kenyataan yang dikaburkan; kebersahajaan yang diruwetkan; keaslian yang dipalsukan, trauma yang dikuburkan, dan rindu yang disembunyikan (hlm. 71).

Bre ingin menggambarkan dan menerapkan nilai-nilai inti yang tidak dapat diubah. Nilai-nilai itu adalah kemanusiaan, cinta, persahabatan, dan persaudaraan. Nilai yang diwujudkan sikap peka terhadap manusia, pikiran yang kritis dan menggugat, hati yang hangat, penuh compassion, gelisah, dan semangat kerja keras. Istilah Bre dalam hal ini adalah humanisme transendental, melihat sesuatu dengan pertimbangan utama manusia. Menghibur yang lemah, menggugat yang berkuasa.

Dari awal ceritanya mengalir, tidak linear, melompat lincah. Gaya bahasa dan bagaimana Bre Redana membangun cerita di novel terbarunya ini begitu asyik, tidak jaim, liar dan nakal, serta penuh metafora segar. Seperti banyak tersebar di kolomnya, Bre Redana sangat terpengaruh oleh penyair Umberto Echo, yang mampu menjelaskan persoalan yang ada di masyarakat dengan sangat bagus dan disampaikan dengan sangat ringan.

Saya sendiri menikmati, barangkali Bre Redana adalah kolumnis favorit saya. Seringkali rubrik pertama yang saya baca pada Kompas Minggu adalah kolom udar rasa Bre Redana. Tulisannya melegakan hati dan membesarkan jiwa saya, yang juga tidak cukup piawai menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Hehe.

Komentar

Posting Komentar